Завершила работу Первая Кавказская школа по экспериментальным исследованиям и когнитивным наукам

С 17 по 21 сентября на базе «Горная легенда» Адыгейского государственного университета прошла Первая Кавказская школа по экспериментальным исследованиям и когнитивным наукам. Организаторами мероприятия выступили Лаборатория экспериментальной лингвистики АГУ, Центр языка и мозга и Центр социокультурных и этноязыковых исследований НИУ ВШЭ. Школа собрала более 50 участников — студентов, аспирантов и молодых исследователей из разных регионов России, а также слушателей и спикеров из Франции, Сербии, Китая, Турции, Казахстана и Узбекистана.

Основные направления школы включали билингвизм, психо- и нейролингвистику, клиническую лингвистику и языковую политику. Особое внимание было уделено экспериментальным методам исследования языкового разнообразия в цифровую эпоху и их применению в практике. В программу школы вошли лекции и мастер-классы сотрудников Центра языка и мозга и Центра социокультурных и этноязыковых исследований НИУ ВШЭ. Их совместная работа позволила создать насыщенное образовательное и исследовательское пространство, объединившее участников из разных регионов и научных направлений.

Открывая школу, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой обозначила ключевые темы школы — от психо- и нейролингвистики до клинических аспектов речевых нарушений. Она рассказала о современных направлениях в экспериментальной лингвистике, о том, чем занимаются сегодня психо- и нейролингвистика, о передовых теориях, которые объясняют, как и где в мозге мы понимаем и порождаем речь.

Пониманию того, как устроен мозг и как в нем представлена речь, были посвящены лекции научного сотрудника Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Татьяны Больгиной. Она рассказала о классической и современной теориях нейробиологии языка, отдельно обсудив нейрональную обработку на каждом из языковых уровней и механизмы чтения. Современные представления об организации мозга строятся на сетевом подходе. Речь не организована только в какой-то одной области или ограниченном наборе областей мозга, а задействует обширную сеть участков левого и правого полушарий, а также проводящих путей белого вещества.

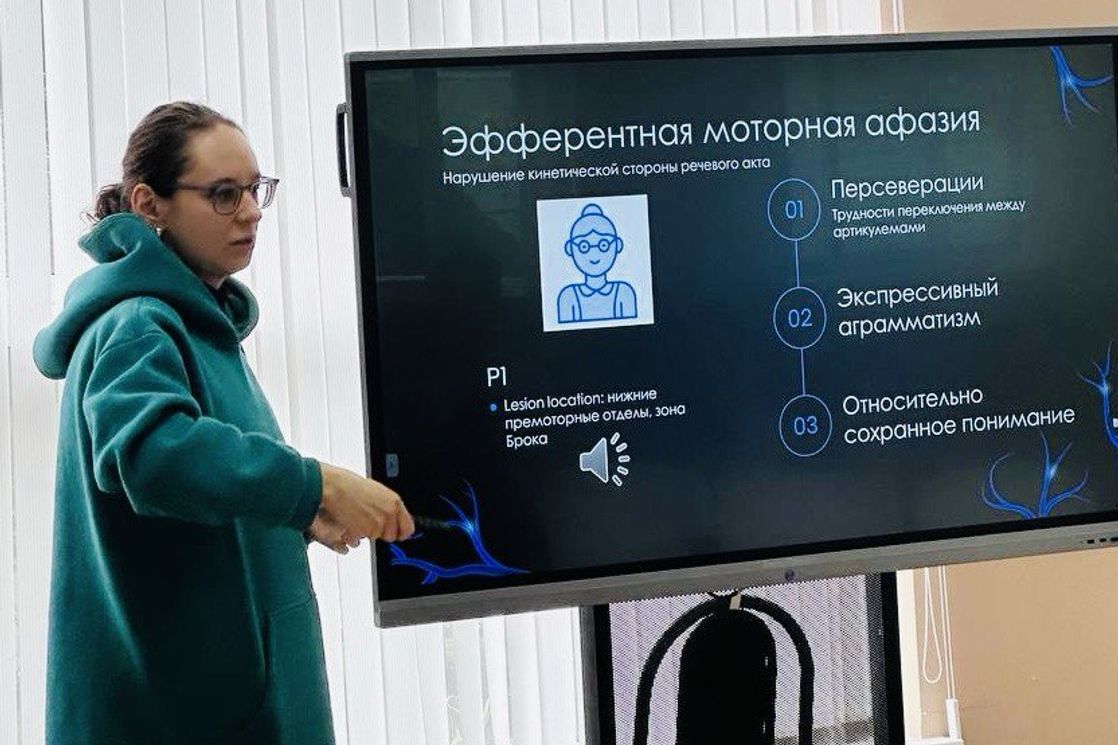

Научный сотрудник Центра языка и мозга Ольга Буйволова представила участникам тему афазии — одного из самых изучаемых и при этом сложных нарушений речи. Она показала, как лингвистический подход позволяет точнее классифицировать типы афазии и разрабатывать на этой основе индивидуальные терапевтические методики. По мнению исследовательницы, в центре внимания нейронауки сегодня — переход от описательных схем к стандартизированным, проверяемым инструментам.

Исследования Центра языка и мозга охватывают все возрастные периоды, включая детство. Стажер-исследователь Центра Татьяна Еремичева провела курс по онтолингвистике, посвященный тому, как дети осваивают язык. Она обозначила четыре уровня речевого развития — фонологический, лексический, грамматический и коммуникативный — и рассказала, как дети осваивают чтение в более взрослом возрасте. Татьяна подчеркнула необходимость эффективной диагностики и гибкости подходов к оценке речевых навыков. Отдельное внимание исследовательница уделила развитию речи в условиях языкового многообразия.

«На значение высказывания влияют контекст, намерения говорящего и социальные факторы. Однако невозможно понять, что значило некое сообщение в данной конкретной ситуации, не учитывая невербальную составляющую: из мимики, жестов и тона голоса говорящего понятно, как интерпретировать его сообщение или просьбу. Такая информация передается в первую очередь именно невербальными каналами», — считает Юлия Николаева, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. Она говорила о невербальной коммуникации и ее роли в повседневной речи, а также обратила внимание на устойчивые мифы, вроде широко распространенной идеи, что «только 7% информации передается словами». Эта цифра, как пояснила исследовательница, опирается на искаженные трактовки ранних психологических экспериментов и не подтверждается современными данными.

Центр социокультурных и этноязыковых исследований факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ также стал соорганизатором школы. Его директор Мира Бергельсон и стажер-исследователь Мадина Каде на протяжении пяти дней знакомили участников школы с современными социокультурными теориями, особое внимание уделяя вопросам методологии исследования — опоре на широкий массив языковых данных и умение его анализировать.

«Эффективный анализ этноязыковых ситуаций и адекватной им языковой политики должен опираться на интерпретацию собираемого исследователем материала. Если мы говорим о социолингвистических интервью, то здесь не обойтись без методов нарративного и дискурсивного анализа. Только так можно выявить глубинные ценности респондента, то, во что человек верит на самом деле. А все, что связано с понятием “родной язык”, относится именно к ним», — уверена Мира Бергельсон.

Участники обсуждали, почему нельзя рассматривать язык вне его социокультурного контекста и как это понимание влияет на подходы к языковой политике в полиэтничных регионах.

Завершая работу школы, директор Центра языка и мозга Ольга Драгой обратила внимание слушателей на важность внедрения фундаментальных исследований в реальную практику, начиная от участия нейролингвистов в нейрохирургических операциях до применения в школах эффективных диагностических инструментов. Она представила некоторые прикладные разработки центра: «ЛексиМетр» — инструмент для оценки навыков чтения на русском языке у младших школьников, «КОРАБЛИК» — тест для диагностики речевого развития детей от 3 до 11 лет, «Дислектор» — программа, оценивающая с помощью искусственного интеллекта наличие и степень дислексии у школьников по данным движения глаз. Также Ольга Драгой рассказала о разработанных в центре инструментах, которые сегодня применяются для интраоперационного картирования мозга во время операций с пробуждением.

«В основе прикладных разработок, которыми занимается Центр языка и мозга, лежат три кита. Во-первых, это очень продуманная лингвистическая начинка. Во-вторых, все наши тесты соответствуют психометрическим критериям, и, в-третьих, линейка наших инструментов с каждым годом становится все более мультиязычной. Мы переводим и адаптируем наши разработки на разные языки, и одним из первых языков, на котором появились наши инструменты, стал адыгейский», — рассказала Драгой.

Финальным событием школы стала сателлитная конференция «Экспериментальные исследования и когнитивные науки», на которой выступили специалисты из России, Европы и Азии. Конференция стала площадкой, где исследователи обсудили, как мозг формирует мышление, как искусственный интеллект учится у биологии и какие вызовы стоят перед языком в цифровую эпоху. Программа объединила как теоретические вопросы (например, как развиваются ритмы кортикальной активности у младенцев), так и прикладные кейсы — от изучения русских фразеологизмов до сохранения адыгейского языка в диаспоре.

«Сегодня мы изучаем особенности адыгейского языка и регионального языкового пространства, выходя в нейролингвистику и клиническую лингвистику — к строгому анализу связей между работой мозга и языком. Кавказская школа по экспериментальным исследованиям и когнитивным наукам — наш первый опыт в таком формате, и мы рассчитываем, что он станет доброй кавказской традицией. Она открывает для лингвистов новые возможности: дает актуальные компетенции и расширяет профессиональный инструментарий. Уверена, что школа по экспериментальным исследованиям станет ядром консорциума вузов Юга России, создание которого мы сейчас обсуждаем. Интерес к языкам коренных народов России вписывается и в национальную, и в глобальную повестку, а многоязычный Кавказ — оптимальная площадка для задач экспериментальной лингвистики и социокультурных исследований», — уверена Сусанна Макерова, один из организаторов школы, руководитель Лаборатории экспериментальной лингвистики АГУ.

Вам также может быть интересно:

В ВШЭ создан департамент кибербезопасности

В Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ открылось новое подразделение. Среди его задач — объединение образовательных, научных и экспертных ресурсов МИЭМ в области информационной и компьютерной безопасности, расширение портфеля образовательных программ, укрепление партнерства с лидерами индустрии и позиций ВШЭ как ведущего центра компетенций в области кибербезопасности.

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

В Вышке повысят квалификацию руководители, отвечающие за информационную безопасность

В НИУ ВШЭ стартовал набор на программу повышения квалификации «Кибербезопасность как стратегия», выпускники которой будут внедрять на своих предприятиях лучшие практики стратегического и операционного управления информационной безопасностью. Начало занятий запланировано на 16 марта. В чем актуальность программы, на кого она рассчитана и чему будут обучать слушателей, рассказал ее руководитель, директор Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

НИУ ВШЭ, MR и ГК «А101» будут готовить специалистов по территориальному развитию

В 2026 году на факультете городского и регионального развития (ФГРР) Вышки открывается новая образовательная программа бакалавриата «Девелопмент и городское планирование». Ключевые партнеры образовательной программы — компания MR и Группа компаний «А101».